부정타는 행동 총정리|풍수로 보는 집안 기운이 흐트러지는 순간

예로부터 사람들은 집 안의 기운이 흐트러지면 병이 나거나 일이 잘 풀리지 않는다고 여겼다. 이런 믿음은 단순한 미신이 아니라, 오랜 세월 축적된 생활 지혜이자 풍수 사상과 토속신앙이 맞물린 결과다. 오늘은 실제 민속과 풍수에서 전해지는 부정타는 행동 을 중심으로, 그 이면의 의미를 살펴본다.

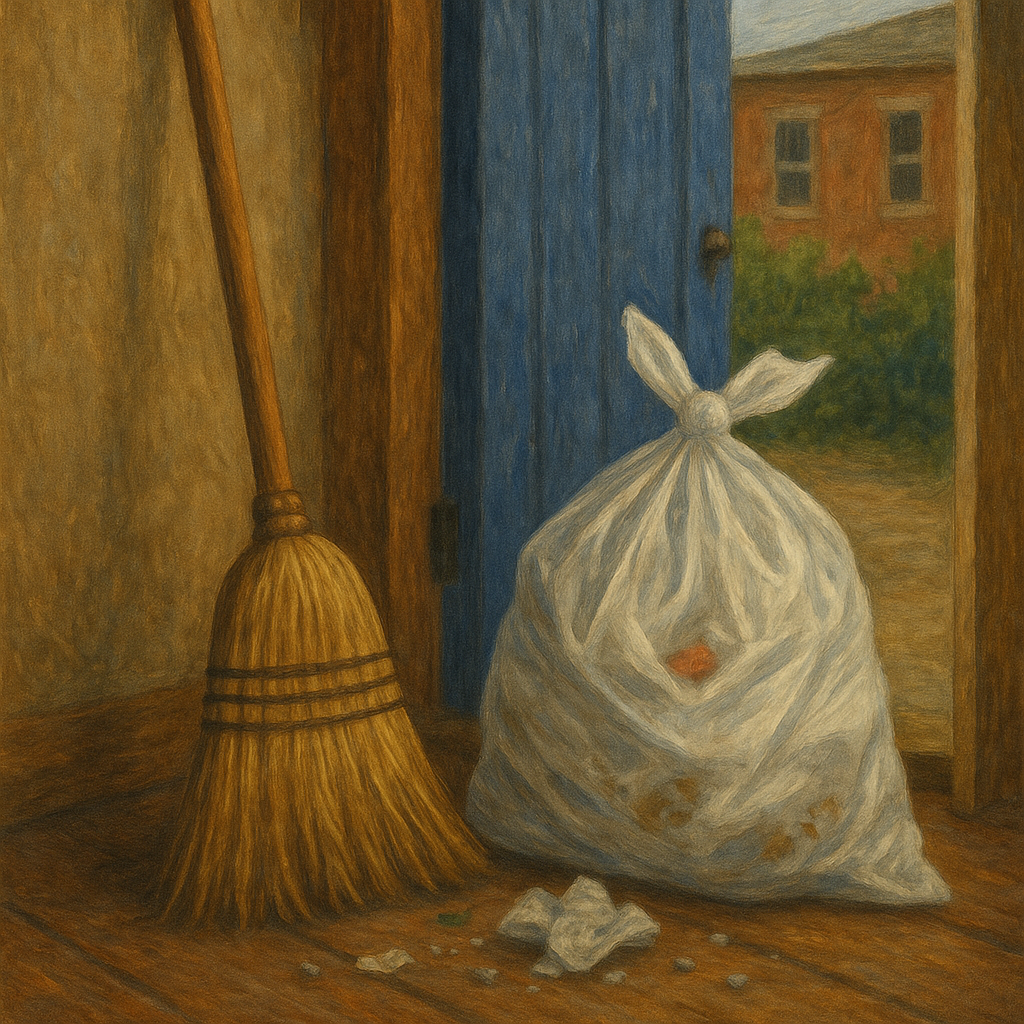

1️⃣ 이사 첫날의 빗자루와 쓰레기

새 집에 들어온 첫날 빗자루질을 하면 집의 ‘복기운’을 쓸어내린다고 전해진다. 풍수에서 공간은 생기가 모이는 그릇으로 본다. 아직 자리를 잡지 않은 기운을 물리적으로 내보내면 재물운이나 사람운이 안정되지 못한다고 여겼다.

비슷한 이유로, 이사 직후 쓰레기를 밖으로 내보내는 행위도 피하는 풍습이 있다. 기운이 자리 잡기 전에 ‘운의 씨앗’을 버리는 행위로 간주되기 때문이다.

2️⃣ 비 오는 날의 이동 금기

옛날에는 장맛비나 큰비가 오는 날을 ‘물의 기운이 넘치는 날’이라 불렀다. 풍수적 관점에서 수(水)가 과하면 음(陰)이 강해지고, 사람의 운기가 눅는다고 본다.

그래서 이사, 장례, 개업 같은 큰일은 가급적 비 오는 날을 피했다. 이는 단순한 미신이 아니라, 기운의 균형을 맞추는 심리적 안전장치였다.

3️⃣ 밤의 손톱과 머리카락

밤중에 손톱이나 머리카락을 자르면 조상신이 복을 거두어 간다는 믿음이 있다. 민속적으로는 ‘어둠 속의 자름’이 생명력을 끊는 행위로 여겨졌기 때문이다.

풍수에서는 해가 진 뒤에는 양기(陽氣)가 줄고 음기(陰氣)가 강해진다고 본다. 이때 몸의 일부를 자르면 기운이 흩어진다고 해석했다. 즉, 자신의 생기(生氣)를 깎는 행위로 여긴 것이다.

4️⃣ 거울과 신발의 부정

거울이 깨지면 불길하다는 믿음은 전 세계적으로 존재한다. 우리나라에서는 ‘혼이 거울에 비친다’는 관념이 있어, 거울이 깨지는 것을 ‘혼이 흩어진다’고 여겼다. 풍수에서도 거울은 공간의 기운을 반사하는 장치로, 파손 시 집의 흐름이 어지러워진다고 본다.

신발이 거꾸로 놓이면 가족 중 누군가가 넘어지거나 병이 생긴다는 속신 역시 땅의 기운과 연결된다. 발은 대지의 에너지를 흡수하는 매개이므로, 그 방향이 뒤집히면 운의 흐름이 꼬인다고 믿었다.

5️⃣ 문지방과 출입구의 기운

문지방은 실내외 기운이 교차하는 곳으로, 풍수에서 ‘기의 문턱’이라 부른다. 이곳을 밟으면 가정의 복이 빠져나간다는 속신은 단순한 미신이 아니다. 실제로 옛집의 문지방은 부정한 기운이 들어오지 않게 막는 상징적 경계였다.

또한 밤에 문을 활짝 열어두면 외부의 음기와 잡기가 들어온다고 하여 금기시했다. 이는 공간의 안정감을 지키기 위한 생활 속 풍수의 한 형태였다.

6️⃣ 부정 해소의 정화 의식

옛사람들은 소금을 뿌리거나 숯을 두어 부정을 막았다. 소금은 수기운의 순환을 돕고, 숯은 음기를 흡수하는 성질이 있다고 믿었다. 풍수적으로 보면 기운의 과잉을 흡수하고 균형을 맞추는 행위다.

이처럼 정화 의식은 단순한 주술이 아니라, 공간의 질서를 회복하는 심리적 행위이자 일종의 자기 정비 과정이었다.

‘부정’은 눈에 보이지 않는 두려움의 언어이자, 인간이 환경과 기운의 흐름을 조율하기 위해 만들어낸 생활 규범이었다. 현대의 과학적 사고로 보면 미신처럼 보일 수 있지만, 실제로는 심리 안정과 공간 정돈의 지혜로 작용해왔다.

풍수와 토속신앙의 금기는 결국 “좋은 기운을 지키기 위한 인간의 본능적 시스템”이었다고 할 수 있다.